APPROFONDIMENTI

ARTICOLI E RICERCA SONORA

Come nasce il suono:

Ogni volta che ascoltiamo o produciamo un suono, quello che effettivamente viene percepito dal nostro cervello come tale non è altro che lo spostamento subito dalle particelle di aria che ci circondano,in seguito alla vibrazione di una corda, di una membrana o di un corpo vibrante.

In riferimento al suono esiste quindi:

• un campo fisico, definito “Acustica”, che studia il modo in cui le particelle reagiscono alle vibrazioni distribuendosi nello spazio;

• un campo percettivo, definito “Psicoacustica”, che studio il modo in cui il nostro cervello percepisce tali variazioni;

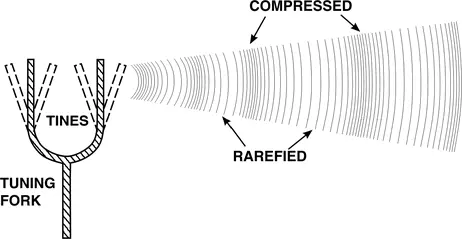

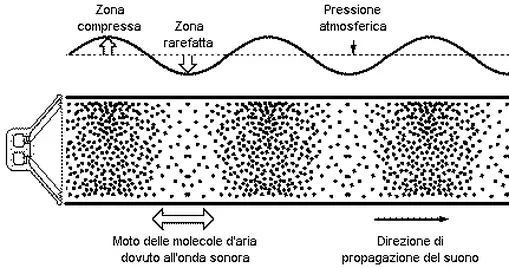

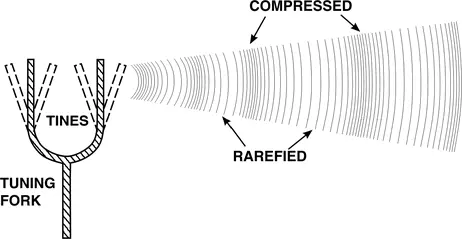

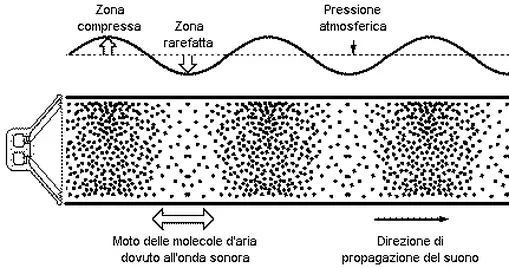

Quando una membrana, una corda o un corpo vibrante iniziano a vibrare dopo essere stati percossi o pizzicati, danno vita ad una perturbazione della pressione atmosferica che avanza via via nello spazio dando luogo ad una serie di compressioni e rarefazioni successive, simili alle onde create da un sasso lanciato in uno stagno.

Le particelle di aria che inizialmente erano state spinte in avanti dalla vibrazione, avanzando spingono a loro volta le particelle di fronte a loro innescando una sorta di effetto domino, ma vengono poi risucchiate indietro dal vuoto lasciato e di nuovo avanti, in modo simile ad un bungee jumping che riesce a ritrovare il proprio stato di equilibrio solo una volta che ha dissipato tutta l'energia creata dal salto.

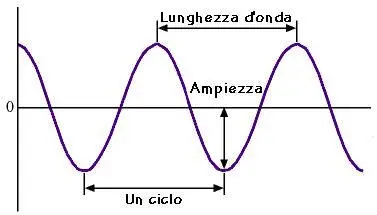

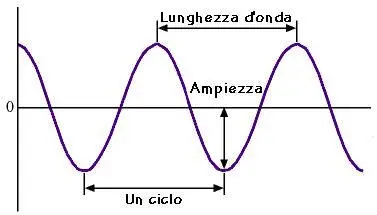

Osservando nel dominio del tempo le compressioni e rarefazioni provocate dal moto delle particelle, notiamo come queste acquisiscano l'aspetto di un'onda, e più precisamente di una sinusoide, una funzione periodica che ripete il proprio ciclo un certo numero di volte al secondo.

Ogni sinusoide è caratterizzata da una propria ampiezza, frequenza, fase, lunghezza d'onda e periodo, che andiamo ora a vedere più nel dettaglio.

Ampiezza:

L'ampiezza di una sinusoide esprime l'entità della variazione di pressione subita dalle particelle. Viene rappresentata sull'asse y, ed è sempre compresa fra +1 e -1.

Nel campo della psicoacustica esprime l'intensità del suono.

Frequenza:

Come abbiamo visto, il suono può essere rappresentato schematicamente da una sinusoide, una funzione periodica che effettua x cicli al secondo.

Il numero di questi cicli viene espresso in Hertz (Hz), e rappresenta la frequenza della sinusoide: suoni con basse frequenze effettuano meno cicli al secondo, e sono per questo caratterizzati da variazioni di pressione più ampie e lente; suoni con frequenze più alte sono caratterizzati da cicli più brevi e rapidi.

Nel campo della psicoacustica, la frequenza di un suono esprime la sua altezza, cioè la nota che percepiamo ascoltando un suono caratterizzato da un certo numero di Hz.

Il LA centrale di un pianoforte ha ad esempio una frequenza di 440 Hz. Lo stesso LA, su un basso, un violino, o un sax, ha esattamente la medesima frequenza, ma differisce per una serie di aspetti che vedremo di qui a poco.

Fase:

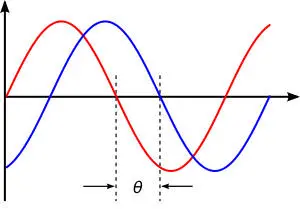

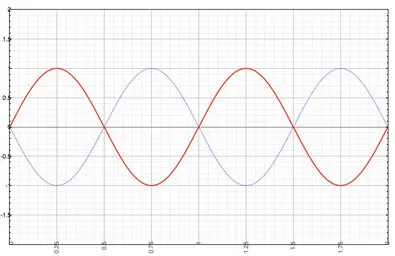

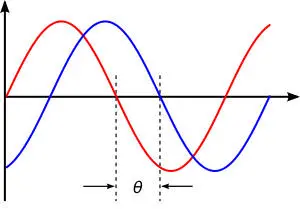

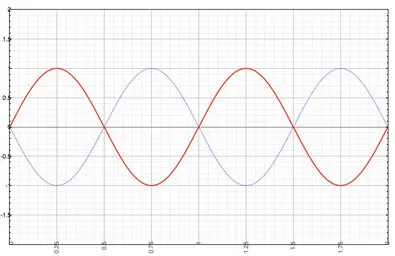

La fase di una sinusoide può essere considerata come lo slittamento in avanti o indietro della stessa rispetto all'asse X:

• Una sinusoide con fase zero, passa per lo zero (ad esempio la sinusoide rossa nella figura qui sotto);

• Uno spostamento di fase di 90° provoca uno slittamento in avanti di un quarto della propria lunghezza (come avviene nella stessa figura fra la sinusoide rossa e quella blu);

• uno spostamento di 180° provocherà un'inversione di fase, ribaltando la sinusoide;

• uno spostamento di 360° riporterà la sinusoide esattamente in fase con la sinusoide originaria, senza provocare alcuno spostamento di fase;

Sebbene a volte sottovalutata o addirittura ignorata, la coerenza di fase fra diverse sorgenti sonore rappresenta un aspetto molto importante nella corretta gestione di un segnale.

Infatti, se sommiamo due sinusoidi identiche ma opposte di fase (come può accadere nella microfonazione di una stessa sorgente sonora, ad esempio un rullante ripreso con due microfoni, uno sopra e uno sotto), la loro somma sarà pari a zero perchè quando uno riprenderà il picco positivo della sinusoide l'altro starà riprendendo il picco negativo. Basterà invertire uno dei due canali per ottenere un segnale ottimale (il simbolo “∅”, presente sulla maggior parte delle console, dei mixer e di molti plug-in, serve proprio ad invertire il segnale di 180°).

Proprio per questo, in fase di registrazione, può essere molto più problematica un'inversione parziale della fase (di 90° o 270° ad esempio, più difficile da risolvere a causa del conseguente effetto comb, o filtraggio a pettine), che non una opposizione di fase completa.

Lunghezza d'onda (λ):

Sapendo che la frequenza esprime il numero di cicli al secondo, e considerato che la velocità del suono è di circa 344 m/s, ci basta applicare una formula molto semplice per misurare la lunghezza d'onda di un ciclo, cioè quanta strada realmente occorre alla sinusoide per compiere un ciclo completo

λ=344/f

dove λ è la lunghezza d'onda, 344 la velocità del suono al secondo e f la frequenza espressa in Hz (cicli al secondo).

Un suono con una frequenza di 20 Hz (il limite inferiore della percezione umana) ha una lunghezza d'onda λ di circa 17 metri. Una frequenza di 16 kHz (quasi al limite superiore della nostra percezione, per convenzione posta a 20 kHz ma realisticamente inferiore) ha una lunghezza d'onda λ di circa 2 cm.

Questi calcoli ci mostrano come le basse frequenze abbiano una lunghezza d'onda nettamente superiore a quelle delle alte frequenze, e siano proprio per questo molto più difficili da tenere a bada in un ambiente controllato (control room, sale di ripresa, sale concerti, auditorium).

Periodo (T):

Il periodo, espresso con la lettera T, è simile alla lunghezza d'onda, ma anziché esprimere una lunghezza esprime il tempo necessario ad un ciclo per compiersi. E' dato dal rapporto 1/f, da cui segue la formula f=1/T.

Il Dithering, questo sconosciuto.

Facciamola breve: il dithering crea sempre un sacco di casini. Uno dei tools al tempo stesso più semplici e utili nel processo di Mastering di un lavoro, molto spesso viene utilizzato ad minchiam o più semplicemente senza troppa cognizione di causa. Proprio per questo, qui a Mastering-Online abbiamo pensato di fare un po' di chiarezza sulla faccenda.

Cosa è il Dither?

Nel dominio digitale, il Dither non è altro che un rumore a basso volume che viene aggiunto alle nostre tracce quando convertiamo da una risoluzione in bit maggiore ad una minore, ad esempio, come spesso accade, passando da 24 a 16 bit.

Questa conversione causa infatti una serie di errori di quantizzazione, in quanto i picchi vengono troncati generando una fastidiosa distorsione.

Per chiarire meglio questo passaggio, cerchiamo di capire cosa influenza la profondità di bit che utilizziamo durante una registrazione.

La profondità di Bit:

Sempre rimanendo nel dominio digitale, la profondità di bit definisce il numero di valori possibili che abbiamo a disposizione per descrivere l'ampiezza di un singolo campione audio (quantizzazione) a prescindere dalla frequenza di campionamento (ovvero il numero di campioni per secondo, espressa in kHz).

Basandosi su un sistema di codifica binario, nel digitale il numero di bit esprime 216 oppure 224 possibili valori discreti per descrivere il nostro campione.

Inoltre, ogni bit possiede un range dinamico di 6 dB: ad esempio, una registrazione effettuata con una profondità di 24 bit avrà un range di dinamica potenziale di 144dB.

Distorsione da troncamento:

Quando riduciamo la profondità di bit di un file audio, passando ad esempio da 24 a 16 bit, stiamo effettivamente riducendo il numero di valori disponibili per misurare l'ampiezza dei nostri campioni, con la conseguenza di avere meno valori a disposizione per descrivere il nostro flusso audio.

Ne consegue che alcuni campioni non si troveranno più in una posizione riconoscibile e verranno arrotondati al valore più vicino. Questo troncamento causa la perdita di segnali molto bassi, nonché la generazione di nuove armoniche che risulteranno in una distorsione udibile nei punti in cui i campioni sono stati arrotondati.

Cosa fa quindi un Dither?

Se applicassimo un dither ad un file silenzioso e alzassimo il volume delle nostre casse, riusciremmo a sentire il rumore introdotto. Utilizzando un analizzatore di spettro vedremmo questo rumore “agitarsi” fra le nostre frequenze.

L'introduzione di rumore a basso volume elimina gli effetti distruttivi della distorsione da troncamento, mascherandoli. Ovviamente, non serve a nulla applicare un dither se stiamo esportando il nostro file alla stessa profondità di bit alla quale è stato acquisito, ma introdurremmo soltanto del rumore inutile.

Perchè il Dithering?

Ora che è più chiara la natura del dithering (spero!), potrebbe tuttavia venire da chiedersi “ma perchè devo aggiungere del rumore ai miei lavori?”.

La risposta, sebbene non intuitiva, è piuttosto semplice: tutti i master devono necessariamente essere portati ad una profondità di 16 bit per poter essere stampati su cd. Il cd audio infatti, nonostante vari tentativi (perlopiù fallimentari) effettuati nel corso degli anni per aumentarne le prestazioni (un classico esempio ne sono i Super Audio CD, introdotti nel 1999 e durati pochi anni, che sfruttavano un sistema di codifica DSD con tecnologia Sigma-Delta), mantiene a tutt'oggi uno standard di 44,100 kHz di frequenza di campionamento e 16 bit di profondità.

Questo significa che se stampate un cd con una profondità di 24 bit e provate a riprodurlo con un lettore cd che non supporta questo formato, il cd non suonerà.

In quest'ottica, la profondità di bit, così come la frequenza di campionamento, è uno di quegli aspetti apparentemente banali che tuttavia vanno tenuti seriamente in considerazione durante tutto il processo produttivo, dalla registrazione al master finale.

Se le registrazioni vengono effettuate ad una profondità di 24 bit, nella catena del master finale andrà inserito un dithering.

Se invece registrate direttamente a 16 bit, allora il dithering non sarà necessario.

Che settaggi possiede il tuo progetto? Che profondità di bit stai utilizzando? Qual è la profondità in bit del tuo sistema di riproduzione? Sono tutti parametri da tenere sotto controllo quando si produce un disco, per non correre il rischio di rovinare tutto per una leggerezza.

Se ci invii un file per un mastering, è bene esportarlo alla stessa profondità di bit con cui è stato acquisito. Se ci invii un file a 16 bit estratto senza dithering da un progetto a 24 bit, il tuo lavoro è rovinato in partenza.

Tipi di algoritmo e modalità di “shaping”

Molti dither comprendono una funzione di noise shaping. Il noise shaping aggiunge una curva di equalizzazione al rumore introdotto, in modo da spingere il rumore verso zone dello spettro alle quali il nostro udito è meno sensibile, sfruttando le curve di Fletcher-Munson.

Un consiglio è di provare sempre varie opzioni di noise shaping quando applicate un dither, così da capire quale soluzione risulta essere meno intrusiva e più gradevole per il vostro lavoro. Trattandosi di un rumore, è indispensabile che sia il meno possibile percepibile.

Conclusioni

Il dithering è un processo che dovrebbe essere applicato una ed una sola volta su qualsiasi file audio, per cui applicatelo solo quando siete sicuri che si tratta della versione finale del vostro lavoro. Per evitare l'inserimento un doppio dithering, assicuratevi sempre che il limiter che state utilizzando non ne abbia un integrato. Alcuni limiter, come ad esempio alcune versioni dei celebri L1, L2 ed L3 della Waves, prevedono una funzione di dithering integrata, che va disattivata se volete usare un dither dedicato o se li state usando per uno scopo diverso dal mastering.

Per le stesse ragioni, se state inviando i vostri lavori a qualcuno per la fase di mastering, non usate il dither! Sarà il mastering engineer a pensarci, prima di consegnarvi la versione finale del vostro lavoro.

MIXERMAN'S 10 STEPS TO BETTER MIXING:

1. Mixare è un'attitudine

2. Se il pezzo fa schifo, il mixaggio è irrilevante

3. Saper mantenere un clima di relax tra le persone presenti in studio vale metà di un ottimo mixaggio

4. Un mix in cui tutto è perfettamente proporzionato è un mix che non funzionerà

5. L'attrezzatura che usi può semplificarti la vita o renderla più difficile; tuttavia, non è quella che rende un mix buono o scadente

6. Un mix può essere fantastico e non suonare in modo fantastico

7. Se il mix non quadra in qualcosa, o non convince qualcuno nella stanza, con ogni probabilità non è pronto

8. L'arte del mixaggio non si può insegnare; si può soltanto imparare

9. La vibrazione generale di una traccia è molto più importante di qualsiasi parte individuale

10. Solo perchè una parte è stata registrata non significa che deve essere inserita nel mix

11. Siate aggressivi!!! (Ooops, è l'undicesima!)

(tratto da Mixerman - “Zen and the Art of Mixing”)